Collage, 2019, Patrick Larose

Images

Outils pour une ère communicationnelle

Image : Moebius

Dernière mise-à-jour : 26 octobre 2023

✦

En avez-vous, comme moi, assez de cette foire d’empoigne qui, sur les médias sociaux et sur la Toile en général, enfle aujourd’hui comme tsunami, où chaque donnée est douteuse et à vérifier et à contre-vérifier, où certaines données ne sont même pas regardées par certains, sous le prétexte qu’elles seraient anecdotiques, hâtivement rejetées par ceux des fact-tchèqueurs qui sont relayés — très sélectivement — par les médias de masse, ou alors tout bêtement parce qu’elles viendraient de sources affiliées au « mauvais » bout du spectre politique et pour cela automatiquement discréditées ? Une foire où les données brandies et répétées comme catéchisme par les médias de masse proviennent de sources pour le moins douteuses et non moins centralisées ? Où une élite s’enrichit en temps de crise pendant que le reste y goûte — et que les plus atteints par la propagande galopante en redemandent ?

De la science, on en veut. Mais une centralisation s’est installée aujourd’hui qui nuit à la science, une centralisation de pouvoir et non de savoir. Quand on refuse de débattre, quand on ment, quand le ver est dans la pomme, quand la rétroaction nécessaire au savoir est refoulée par le vent du pouvoir qui seul anime la roue, quand nous ne sommes plus maîtres des outils qui devaient pourtant fidèlement nous servir, quand le centre du pouvoir s’immisce dans chaque sphère de nos vies et réduit à bétail l’humain et à errement son potentiel — ce n’est plus de la science.

Bon, nos médias nous servent mal, mais pouvons-nous nous passer d’organes de communication ? Notre science elle-même est sourde et se totalitarise, mais pouvons-nous nous passer de science ?

Non, bien sûr que non.

D’abord, la réalité ne se résume pas à des « faits » — toujours, avez-vous remarqué ?, établis par des autorités, qui peuvent, par cette prérogative, aisément les manipuler. Non, la réalité est constituée d’une myriade de points de vue — et nous devrions pouvoir les « entendre » tous afin de ne pas obtenir, dès le départ, une vision biaisée de la réalité.

Sauf qu’il y a aujourd’hui un format réducteur de réalité qui s’est installé qui n’est guère favorable aux échanges et au débat. On cancèle allègrement, on dénigre gratuitement, on n’a d’arguments que d’autorité ou pour refuser le débat — et on se conforme à l’avenant ! Nos médias sociaux actuels sont mieux que rien, certains débats y ont tout de même lieu et nous nous y comportons comme les neurones d’un vaste cerveau planétaire dans les limites qui nous sont imparties au sein du spectaculaire flot d’information. Mais il nous faut mieux.

Ce qu’il nous faut, c’est un média social fiable, horizontal, qui conserve les données, permette de les mettre en relation intelligente et permette aussi les annotations, qui facilite les débats, qui puisse exister en-dehors du substrat informatique et indépendamment de lui et, surtout, qui ne nous efface pas quand on ne marche pas dans le sens des flèches ; un outil universel de communication, une plateforme inclusive et impartiale — un réseau de telles plateformes et outils ; un réseau universel où ne soient pas d’office balayés du revers de la main la demande de se faire entendre, de débattre, de questionner — ou, par exemple fort actuel, tout rapport citoyen que l’on pourrait vouloir faire homologuer à propos de notre état de santé suivant la prise d’un produit encore expérimental.

Qu’est-ce qui nous nuit, présentement ? Est-ce la science ? Est-ce la communication ??? Non, bien sûr, mais les mauvais usages qui en sont faits par des pouvoirs élitistes et autoritaires. Une communication à sens unique est une bouffonnerie, en regard du potentiel réel de la communication. Et une science sans réelle communication n’est pas une science — mais une secte.

*

L’universalité a été si souvent si mal utilisée, qu’elle est peu à peu devenue, pour beaucoup — et avec raison, hélas ! —, synonyme de contrôle élitiste et de bureaucratie — utilisation totalitaire qui réunit au bas d’un nouvel axe les prétendus « extrêmes » de l’axe gauche-droite. Que reste-t-il, qu’est-ce qui surnage lorsqu’on a identifié et remis à sa place ce qui, indigne affront à notre potentiel, nous rendait moins humain ? L’humain, bien entendu. L’humain est là où co-existent l’individuel, le collectif et l’universel.

Un réel universel ne peut être unilatéral puisque, ainsi constitué, un simple dialogue le dépasserait en universalité.

La communication doit être ouverte, multilatérale, parcourable, et la seule chose qui doit y être universelle en est l’accès. Nous avons besoin d’un outil commun, d’un moyen pour bien nous communiquer, du moins d’un protocole de base pour se communiquer non seulement nos conversations, mais aussi nos offres, besoins, intérêts, disponibilités, itinéraires, rendez-vous, capacité de transporter, circuits, idées, définitions, questions et réponses — bref, nous avons besoin de nous arrimer, communicationnellement parlant.

Nous avons besoin de communication, pas de contrôle. Pas unilatéral, en tout cas. — Et les témoignages qui se retrouveront dans cette nouvelle écologie des données devront bien sûr être corroborés. Et nous devrons nous assurer que cela ne soit pas la prérogative d’une entité exclusive.

En commun, nous devons avoir un système qui mette à profit l’intelligence collective et qui soit apte à faire émerger de nos rapports : connaissances, expériences, points de vue et déductions — de réelles clartés.

Cela, bien sûr, n’ira pas sans débats, querelles, enquêtes, procès, témoignages croisés. Mais ce sera mille fois mieux que les omissions, frilosités et propagandes d’antan.

*

On a appris, dans une logique divisive, à prendre parti plus vite que son ombre, à tenir d’avance pour faux ou trompeur tout ce que dit « l’ennemi », à se précipiter sur des conclusions, des atteintes à la réputations, des accusations, des conflits, des coercitions — et sur la guerre, évidemment : où ailleurs pourrait donc mener la notion d’ennemi ?

On devra maintenant, dans une logique inclusive, apprendre à mettre en relation, à argumenter, à débattre, à réfléchir le complexe et laisser émerger le sens. Il y aura de tout et de son contraire, des critiques et des contre-critiques, mais, bien conçue, ce réseau communicationnel pourrait nous présenter une réelle image globale détaillée et réellement nous aider à trouver et tracer en ce monde . . . nos multiples chemins.

*

Il est vrai que le combat est aujourd’hui engagé entre le potentiel humain, l’humanité, et la concentration de pouvoirs colossaux en passe de les subsumer à quelque totalitarisme, technocratique ou autre.

L’enjeu de ce combat est une technique qui ne doit en aucun cas nous échapper, que ce soit de façon autonome (intelligence artificielle) ou en tombant dans les mains d’une élite totalitaire ; j’ai nommé : la technique langagière, la technique inhérente au fait de communiquer. On peut bien refuser la technocratie, tout plaquer et aller rejoindre des écovillages rustiques, mais le problème restera entier si on ne trouve pas moyen de communiquer intelligemment entre nous.

Les technologies communicationnelles informatiques ont leurs défauts, mais sont là pour rester. Nous devons nous assurer qu’elles restent entre nos mains ; pour nous servir — et non l’inverse. Elles doivent être nos outils, nos recettes, nos pratiques, etc. Et côté client, autant que possible. Des consoles personnelles qui nous assistent et qui parcourent le réseau qu’elles forment entre elles afin de nous présenter l’état des lieux et ce qui répond au mieux à nos besoins, demandes, souhaits et questions.

Bon, elles sont en passe de nous échapper, les belles technologies, et cette ère technocratique nous échappe déjà de maintes façons, mais tous les ingrédients sont également disponibles pour que nous puissions encore établir une fondation réellement humaine à notre monde — et ne pas œuvrer en vain !

Nous avons besoin d’infrastructures communicationnelles dignes de ce nom.

Et des écovillages, bien sûr. Tout cela en même temps !

*

Ce réseau inclusif et impartial devra être plus que citoyen — adjectif qui, avouons-le, perd fort de son lustre en régime totalitaire —, il devra être cosmopolite. C’est-à-dire que chaque être communicant, ultimement, devra pouvoir y avoir chapitre.

C’est un grand chantier à lancer. Je m’y étais essayé, et cassé la figure, en 2020. C’était trop d’administration, trop de gestion pour ma constitution de poète. Mais il est désormais reparti pour moi, le beau chantier [Révision : 2025-02-06], grâce à l’avancée des robots conversationnels !

Voir : La Tramice sur Discord !

Ce chantier est déjà lancé en de multiples entreprises à travers le monde, tellement le besoin en est criant. Je vais pour ma part continuer à écrire, à placer des commentaires, à écrire ce roman ― et à tramer, bien entendu, à faire de belles connexions ! ― histoire de porter le message et de l’accomplir.

Puisse La Tramice, vaillant Vaisseau ~ nous y mener !

Communicationnellement vôtre,

Fred Lemire

alias Frédo

Fred.Lemire@LaTramice.net

Tramarade éditeur pour La Tramice

✦

Si tu veux construire un bateau,

ne rassemble pas tes hommes et femmes

pour leur donner des ordres,

pour expliquer chaque détail,

pour leur dire où trouver chaque chose.

Si tu veux construire un bateau, fais naître

dans le cœur de tes hommes et femmes

le désir de la mer.

Antoine de Saint-Exupéry

Cela est humain

Dessin : @DrawnTechnology

Révision : 19 septembre 2023

English version available here.

~ Manifeste ~

Et si le clivage gauche-droite était un leurre ?

Ne trouvez-vous pas vous aussi que les médias de masse, de nos jours, tiennent des discours bien trop homogènes et bien trop semblables à ceux que tiennent des autorités bien trop souvent inquestionnées ? C’est un phénomène qui, hélas, se généralise, et qui ne laisse que peu de place au débat ou aux témoignages citoyens, par ailleurs aisément cancèlés par un establishment qui, en contrôlant ces médias (ou sont-ils alors devenus complices ?) — sociaux et autres —, contrôle le narratif général.

Conditionnés par ces médias en apparence divers, on rejettera alors une source ou une autre du revers de la main en prétextant qu’elle est « communiste » (sic) ou alors liée à « l’extrême droite » — tous les amalgames, tous les repoussoirs sont permis.

Par exemple, pour un état totalitaire présentant des idéaux traditionnellement « de gauche » — contradiction inévitable car le pendule de la liberté se balance bien des lignes droites tracées dans l’imaginaire —, pour un tel état, secret ou visible mais docilement relayé par les médias de masse, ce sera facile de cracher sur toute objection, « évidemment de droite » et donc à rejeter (puisque aucune objection n’est permise — ou du moins entendue — à l’intérieur du totalitarisme, qu’il soit de droite ou de gauche) : et donc automatiquement erronée. Et vice-versa.

Hannah Arendt a popularisé le terme de totalitarisme. Dans The Origins of Totalitarianism (1951), elle en parlait en ces termes : « [L]e mot totalitarianism exprime l’idée que la dictature ne s’exerce pas seulement dans la sphère politique, mais dans toutes, y compris les sphères privée et intime, quadrillant toute la société et tout le territoire, en imposant à tous les citoyens l’adhésion à une idéologie obligatoire, hors de laquelle ils sont considérés comme ennemis de la communauté. »

La revue Argument, dans son édition 2018-2019, nous explique que : « La différence entre la répression totalitaire et le genre de limites fixées par les tyrans militaires était que ces derniers ne se préoccupaient que des critiques de leur régime, tandis que les dirigeants totalitaires, comme les nazis et les communistes, cherchaient à mettre en place un mode de pensée qui pénétrait tous les domaines, notamment la philosophie, la littérature et l’éducation. »

La Wikipédia rapporte aussi que, « Selon Hannah Arendt, la différence entre une dictature et un régime totalitaire ne se situe pas dans l’ampleur de l’arbitraire, de la répression et des crimes, mais dans le degré de contrôle du pouvoir sur la société : une dictature devient « totalitaire » lorsqu’elle investit la totalité des sphères sociales, s’immisçant jusqu’au cœur des sphères privées et intimes (familles, mentalités, psyché individuelle). » (Source : The Nature of Totalitarianism)

Le totalitarisme est donc d’autant plus totalitaire qu’il empiète sur les domaines proprement humains, qu’il menace au premier chef l’intégrité de soi, la totalité de nos rêves, potentiels et emprises sur la marche du monde.

Il ne faut pas alors s’étonner du sentiment populaire d’être exclu de l’exercice d’un tel pouvoir (totalitaire) — même quand il a été élu supposément démocratiquement —, ni du besoin de se tourner vers des témoignages citoyens, ni de tirer la sonnette pour alerter la masse qui se laisse guider par cette élite totalitaire aux oripeaux d’universalisme — ni, évidemment, de douter — de tout —, encore et toujours.

Tout cela sera évidemment cavalièrement dénigré comme « populisme de droite » par un establishment totalitariste aux valeurs de gauche. Et vice-versa, comme « populisme de gauche » par un establishment totalitariste aux valeurs de droite.

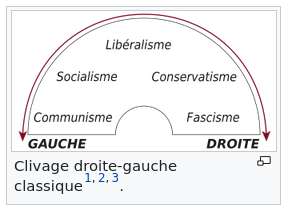

Il faut l’admettre, un tel extrême, affublé sans vergogne du nom de « communisme » ou de « fascisme » dépendamment d’où l’on se trouve sur l’échiquier — car, supposément l’un est à l’autre bout du spectre par rapport à l’autre —, partagent tous les deux la propriété d’être totalitaire. La représentation de la Wikipédia du clivage gauche-droite (ci-dessous) ne suggère un tel rapprochement qu’imparfaitement, selon moi, par la courbure d’un cercle incomplet.

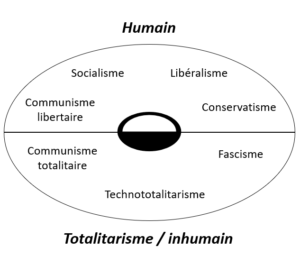

Aujourd’hui, on entend souvent le mot « communisme » pour désigner le pire de ce qui s’est réclamé de ce nom — à vrai dire des façons totalitaires contraires à l’idée initiale du communisme, à savoir une société autogérée sans état. Pour corriger la méprise, il faudrait parler d’au moins deux sortes de communisme. Ajoutons donc le communisme totalitaire, soit, même s’il n’a de proprement communiste que le nom, mais plaçons en parallèle, dans l’autre hémisphère du spectre, pour rendre tant soit peu justice à l’idéal communiste, le communisme libertaire.

Logiquement, ce dernier devrait se trouver au-dessus d’une ligne le séparant de son parent viré méchant. Du coup, on voudrait bien voir le fascisme lui aussi passer sous cette ligne. Et pourquoi pas ? Cela suggère alors un axe complètement différent.

Humain : car tout cela, en-haut de la ligne, est humain et peut certainement être harmonisé — SI toutefois on ne tombe pas dans le piège d’une fausse dichotomie qui fasse prendre parti d’un trait humain contre un autre, quitte à le discréditer hâtivement, honteusement — d’une étiquette infamante ! (On se demande parfois si les notions de gauche de droite n’existent que pour entretenir l’ennemitié.) Mais que sont véritablement la gauche et la droite, sinon un écheveau inextricable de passions humaines allant des individuelles aux collectives — alors que la coïncidence de ces deux univers est cela même qui nous constitue comme humain et en humanité ?

Non, cette gauche et cette droite, c’était au fond une grosse diversion. Car tous les traits suivants sont humains : la volonté de conserver des traditions (un consensus sur un ensemble de traditions qui ont fait leurs preuves est certes une bonne base pour pouvoir expérimenter sans tout risquer) ; la liberté d’entreprendre dans un cadre juste établissant nos droits (entendre : les limites de ces droits : écologiques, économiques et morales) ; la recherche de l’harmonie sociale ; enfin, une autonomie personnelle maximale et responsable dans une dynamique commune qui ait pour priorité que toutes et tous aient selon leurs besoins. On peut certainement très bien vivre en s’inspirant du meilleur du conservatisme, du libéralisme, du socialisme, et du communisme libertaire, car tout cela est humain.

Un tel axe vertical, qui distingue ce qui permet l’intégrité de la personne et de la société, me semble bien plus orientant qu’un axe qui nous déchire inutilement — jusque dans nos entrailles ! (Ex. : la question de l’avortement.) Cela ne vous apparaît-il pas évident, à vous aussi ?

Ou bien peut-être ce nouvel axe (humain / inhumain), n’est-il même plus un axe politique mais un repositionnement émancipateur de l’humanité, tout bonnement ?

*

Dans la confusion qui règne de nos jours, une question cruciale à se poser est certainement : Pouvons-nous nous délivrer des querelles où nous ne voyons que du mauvais à l’autre bout d’un spectre imaginaire où nous campons ?

Oui, demandons-nous si on voit bien à l’individuel et au collectif, ces notions sont orientantes, primordiales en regard de ce qui nous constitue ; mais, de grâce, n’en faisons pas un facteur de division : les deux vont ensemble — ou pas du tout. Un collectif réel est fait d’individus réels, c’est-à-dire libres de leurs choix et actions. Et, de même que chaque individu est ainsi responsable de la réalité collective, il doit considérer l’impact de ses actions sur les autres — et aussi pouvoir bénéficier de la richesse collective pour continuer l’aventure humaine.

On nous a leurrés — ou nous sommes-nous nous-mêmes leurrés ? — à croire à cette dichotomie gauche-droite étrange qui divise tout le monde à tous les niveaux.

Si on ne rejette rien de l’humain, on ne devient évidemment pas tous pareils : on vit différemment, selon ses goûts ; il y a une grande diversité. Mais on s’entend universellement sur une chose : la dignité humaine et, par extension, celle de la vie en général. Tu peux vivre différemment — et même ailleurs, avec d’autres qui te ressemblent —, mais n’inflige de tort à quiconque et ne menace pas les écosystèmes essentiels à la vie.

C’est à l’aune de ce principe qu’on pourrait, sans regret, mettre le communisme totalitaire, le fascisme qui y ressemble étrangement, de même que le technototalitarisme qui pointe . . . à la poubelle de ce que l’histoire aura jugé inhumain — c’est-à-dire en soi défavorable à l’humain et à la possibilité d’humanité.

Au-dessus, la maison, la nature, l’univers et ses relations, l’esprit agissant : éco, cosmo, perso. — En bas l’outil, les recettes, les idées mêmes : techno, praxis, philo.

Synthèse possible : il ne faudrait pas qu’un outil, une manière de faire ou encore une idée devienne ce qui détermine l’existence.

L’existence est première. Moralement première. Les idées, les outils, les pratiques doivent la servir et non l’inverse. Ce serait peut-être même une bonne définition de ce qui est véritablement humain.

En outre, individuellement, est véritablement humain qui ne délaisse pas les réalités humaines pour une idée fixée dans son crâne comme un programme dans la mémoire morte d’un robot.

Juste avant l’illumination

Le premier loup-garou

Image de Anne Kervarec, Nuit étoilée

Chapitre 1

C’était inévitable.

Un jour, assoiffé de sang, à se nourrir de chair et à loger la peur dans tout ce qui vivait et rencontrait un tel monstre. Chasser, anticiper, se nourrir, une satisfaction de courte durée, puis la faim à nouveau, rarement une faim reliée à la survie. Sa faim consumait sa vie, ses pensées ratatinaient son cœur et son âme. Il ne jouait pas — avait-il jamais joué ? — mais sa meute pardonnait à leur précieux pourvoyeur de nourriture sa conduite brutale.

Il était le meilleur chasseur qu’on ait jamais rencontré sous les arbres. Il était plus acharné que tout autre loup sauvage. Dans les vieux bois noueux qu’il traquait nuitamment, aucune autre créature, même de loin, ne lui ressemblait ; pas même ses frères ne comprenaient les pulsions destructrices de leur funestement célèbre congénère, pourtant vécues de manière si pure par lui. Il était différent, totalement différent, depuis le néant d’où il était issu jusqu’au néant où il retournerait. Roux flamboyant à la naissance, pure lumière d’amour et d’énergie insatiable, laquelle présidait à son esprit. Le louveteau était monstrueusement beau : ses pattes de devant arboraient des doigts flexibles plus longs, plus espacés ; celles de derrière étaient plus développées, telles celles d’un lapin ; une fourrure épaisse mais courte, en boucles serrées sur tout le corps ; un museau plus court que celui d’aucun autre loup ; et des yeux si noirs et étroits qu’ils plongeaient comme des échardes de glace partout où leur regard se posait. Le petit était un cadeau du ciel et un monstre. Même l’être surnaturel en question avait rapidement saisi sa différence ; et tous savaient que sa vie sur Terre allait y laisser une vilaine trace.

Une nuit, au moment du festin de victoire d’une chasse sanglante, le loup-garou fut déserté par ses frères. Le festin était un ours, un ours colossal et furieux : l’image même de la mort. Mais ce jour-là, l’imposante carrure du terrible ursidé se mêla aux éclats de glace du regard d’une seconde bête magnifique. Il y eut des bruits venant de tous les côtés : des loups se glissant parmi les buissons entourant le goliath. L’ours redoutable ressentit un tressaillement inaccoutumé de panique. Sa tête menaçante gronda dans l’air, montrant des dents irrégulières qui avaient visiblement beaucoup servi et, en un impressionnant élan d’instinct et de démonstration de toute-puissance sur son domaine, il se dressa sur ses pattes arrières, onze pieds au-dessus des fougères, et poussa un grondement énorme, à faire fuir les oiseaux. Le monde s’arrêta. Tout se figea sous la montagne de chair et de fourrure du titan qui venait de faire trembler jusqu’au cœur des arbres. Tout s’arrêta. Un moment d’immobilité après le grand ébranlement. Tout sang, toute sève, figés dans l’onde de choc du rugissement. Un seul être ne resta pas immobile, celui qui connaissait cette glace dans son essence et nourrissait cet appétit nostalgique autant que le faisait cette plus-que-bête en face de lui. La douleur frappa la nuque du mastodonte. Le géant avait vu un éclair de mouvement dans le moment figé, puis perdit de vue son prédateur terrifiant. Sans cette douleur à l’arrière du cou, l’ours géant n’aurait pu dire exactement où la beauté fatale se cachait. Avec un râlement torturé, l’ours se jeta à la renverse sur le sol. La féroce créature eut deux secondes pour éviter la mort par écrasement, mais ce n’est pas à cela qu’elle pensait. Le goût persistant et familier du sang et de la vie d’autrui à la bouche, la créature lupine fit tournoyer son corps par-dessus l’épaule de sa proie en s’agrippant à son poitrail grâce à ses doigts articulés pour se soustraire à l’énorme masse qui tombait. Une chute fracassante, un dernier râle à vous couper le souffle, interrompu dans le gargouillement de son propre jus, le son délicat de crocs glissant dans la chair, puis l’horrible déchirement dont l’issue était la paix éternelle ou la chute en spirale. Tout autour ; le silence la peur l’immobilité. L’ours lui-même n’avait pas eu le temps de prendre deux respirations avant que sa gorge fut arrachée. Total silence tandis que le tueur abreuvé de sang savourait le premier délectable morceau d’un repas bien gagné, puis plongeait sans même mâcher, et plongeait encore dans la gorge de sa victime, poussant sa force meurtrière plus profond et plus profondément encore, le plaisir de dominer totalement déchaîné, une extase dévorante emplissant l’abdomen du carnassier. Aucune pensée, que la satisfaction et la débauche. Le loup-garou ne mangeait pas. Il goûtait et ressentait. Ses frères avaient commencé à quitter la scène dès après la troisième plongée frénétique de leur champion de chasse, en partie parce qu’il avait à lui seul et de son propre chef défait la plus formidable bête qu’ils eurent jamais rencontrée, et largement parce qu’ils ne pouvaient souffrir d’avoir à craindre à ce point un frère, qui plus est un frère qu’ils côtoyaient nuit et jour, peu importe combien similaire il leur était, ou différent, ou plus efficace qu’aucun d’eux. Surtout par peur, ils abandonnèrent leur congénère.

Chapitre 2

Le loup solitaire repose, sans faim, à côté de la bête dix fois plus volumineuse que lui. Il l’avait abattue la veille. Il n’avait jamais éprouvé cela auparavant. Être abandonné, seul … vide. Son court museau appuyé sur ses pattes semblables à des mains, attendant que ses pairs reviennent, et sachant fort bien qu’ils étaient partis sans signe de retour. Et ainsi il attendit. Il pensa. Il n’avait jamais eu le temps de penser, son esprit sans cesse occupé de la prochaine chasse. Contrairement à vous et moi, la créature lupine ne connaissait pas de mots, ainsi, quand elle pensait, c’était avec des images et des sensations, comme la sensation de curiosité à la vue d’un oiseau ou pour ce sentiment d’abandonnement. Une autre nuit passa. Il ne se leva pas, ne mangea pas et ne pleura pas. Seulement, de temps en temps, il réajustait le poids de son corps allongé, éveillant parfois un froufrou d’ailes parmi les oiseaux noirs qui dépeçaient la monumentale carcasse de l’ours récemment mis à mort. Le prédateur affalé était si immobile qu’il pouvait entendre les asticots qui se tortillaient à l’intérieur de l’ours et desquels des oiseaux plus petits venaient se nourrir. L’étrange loup n’avait pas repris une seule bouchée depuis qu’il avait réalisé que ses frères ne se ramèneraient pas pour partager le festin, ni non plus avait-il le désir d’avaler ou de cracher ce qui lui en restait dans la gueule. À présent seulement sut-il qu’il avait connu la joie, car, maintenant qu’elle était partie, il ressentit de la tristesse pour la première fois. Ainsi il attendit, écoutant et observant la forêt selon des motifs inaccoutumés, sans pensées, immotivé. Il n’avait pas envie de chasser. La prédation n’occupant plus son esprit, il ne savait plus quoi en faire : alors il observait, cherchant de l’autre côté de ses yeux quelque intérêt à la vie. Tandis que le temps s’écoulait, infiniment lentement, infiniment long, il s’interrogeait sur ce qu’il voyait, sur les images que ses yeux sensibles à la lumière lui apportaient et sur les notions qu’évoquait ce qu’il ressentait.

Pourquoi les oiseaux viennent-ils et mangent-ils ce qui reste ? Ils doivent y trouver un plaisir autre que celui de tuer ! … Mais lequel ? …

Combien de créatures y a-t-il ? … Pourquoi les petites se cachent-elles sous la terre ? Comment savent-elles ? … Cela doit être aussi naturel pour elles que pour moi de chasser et tuer !? …

Comment des créatures peuvent-elles voler ? … Je …

Je … voudrais moi aussi voler !

Le loup-garou comprit que chaque animal était différent et uniquement lui-même, et que lui-même était … LUI-MÊME !

Rien n’est comme moi ! … Une autre créature peut-elle être comme moi ?

JE ! MOI !

Lui, eux !

Tant de différence… nous sommes tous quelque chose de différent ! … Nous faisons tous des choses différentes ! … Les oiseaux. Les oiseaux volent ! Je veux voler ! … Je veux faire comme eux !

Le loup-garou se leva, trébuchant sur ses membres engourdis ; les oiseaux dressèrent et tournèrent leurs têtes avec curiosité, mais ne s’envolèrent pas, se contentant d’observer la grosse bête. Celle-ci se sentit parmi les siens à nouveau et prit une grosse bouchée au trophée de chasse, comme elle l’aurait fait au sein de sa famille — et ainsi firent aussi les oiseaux, avec un peu d’hésitation. Cela avait un drôle de goût, différent de celui de la chair fraîchement tuée. Les oiseaux enfin paniquèrent et s’envolèrent dans le ciel. La créature terrestre voulait tellement s’envoler avec eux, sa meute ; mais elle ne le pouvait pas.

Que vont faire les oiseaux, maintenant ? … J’aimerais les suivre ! … Je ne suis pas comme eux, mais je n’étais pas comme mes premiers frères non plus… Et pourtant, nous avons mangé ensemble et nous nous sommes sentis frères ! …

Il s’éloigna en titubant, tout en mâchonnant lentement la viande bizarre. Un par un, les oiseaux revinrent se percher sur la montagne de chair d’ours en décomposition. Il observa et réfléchit. Le monde ne lui avait jamais semblé aussi grand et divers que durant ces derniers jours de contemplation ; pourtant, il n’avait pas quitté ce lieu où il avait été laissé seul. Seul. Il se laissa retomber sur le sol. Il n’avait jamais connu l’isolement auparavant, alors il sentit et vécut ce sentiment en se demandant pourquoi une telle impression existait. Il réalisa qu’il avait besoin de compagnons, tourna la tête vers les oiseaux. Des amis, une famille pour se réjouir, pour partager et pour apprendre.

… Oui ! Je veux vivre avec toutes ces créatures ! … Voir ce qu’elles font … et le faire avec elles ! …

Pas seulement les créatures qui volent, mais toutes ! … Peut-être volerai-je un jour … Peut-être mangerai-je autre chose que d’autres créatures …

À ce moment, il découvrit une nouvelle sorte de joie, une qui persistait, différente de l’extase plus forte que tuer lui procurait, une qui durait aussi longtemps qu’il la vivait ! Il y avait tellement à faire ! ; une différente manière de vivre ; une moins intense ; une vie de recherche constante. La conscience dans le loup-garou se demanda s’il pouvait se questionner ainsi pour le reste de sa vie.

Commencer par trouver des compagnons, voilà qui était vital à cette joie…

Il se sentit lié aux oiseaux à nouveau, puis se retourna et vit un lapin qui lui retournait son regard. Il sentit de l’amour. Puis la faim dans son ventre grogna, puis sa gorge. Le lapin s’enfuit dans son tunnel.

… Retournerai-je à la joie de tuer ? … Je voulais être avec cette créature … Je le veux ! … Plus que d’être seul … Comme j’étais avec mes compagnons de chasse … Je ne pensais qu’à tuer en leur compagnie … Ils ne m’aimaient pas … Ils me tenaient … Ils … avaient peur de moi, comme le lapin …

Je ne veux pas qu’on ait peur de moi … Je veux être … aimé ! Et vivre l’amour ! Comme avec le lapin dans ce bref moment … Je veux vivre la vie ! Vivre comme toutes les créatures ! … Voler … Me cacher dans un tunnel … Ou manger de la vieille viande !

Il ne savait plus où il se trouvait, et son esprit non plus, au milieu de ses compulsions antagonistes. Personne n’appréciait vraiment sa présence ; rien à voir avec le danger qu’elle représentait ; c’était plutôt ce que dégageaient ses yeux, fixes à force d’être assoiffés de vie — ce que personne ne comprenait, même dans les moments d’amoureuse admiration réciproque.

(traduit de l’anglais par Fred Lemire)